帰郷

画像1枚

2024-12-29 14:15:05

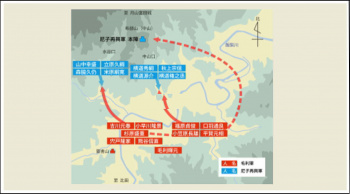

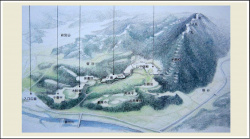

中山峠は尼子家が滅亡へとひた走った一時期、要害山とも呼ばれており、幾たびもこの地を巡って毛利家との間で争奪戦が繰り広げられた。 この地を治めていた富田尼子は物流を断ってまでも富田の地を守るべく命運をかけこの地に関所を設けた。 尼子家の情勢を探るべく忍び込む素っ破(すっぱ)・素っ破(らっぱ)の類を見分けるためだ。 したがって集落のはずれ、峠の入り口には麓の布部村の人口と比べ、おおよそ似つかわしくない堅牢な番所があった。 隣国との戦に明け暮れる富田尼子は、防衛上の観点からそれまで旅のものであろうが民百姓であろうが、大川に沿って城下に向わせるべく道を拓け、或いは筏で川を下るべく川床の石をどけるなどして利便を図っていたものを一切取りやめ、川奉行をあえて置き行き交う川舟を脅し、山越えの方面に向かわせるよう仕向けた。 敵方とみれば道中切り捨てるべく道の要所要所に密かに兵を配し、また、通行に難儀するような獣道状のものを街道と偽り、徹物は誰であろうと渓谷から更なる渓谷へと追い込んだのである。 その中山峠への登り口を、いま独りの漢が付近の樵にしては不釣り合いな質素極まりないいでたちで登っていく。 関所役人の問いに漢は「下薬研へ郷帰り中の上阿井村の佐吉と申します」と、蓑と菅笠で風体を隠すようにし名乗った。 素っ破(すっぱ)・素っ破(らっぱ)であるならば、お抱え領主から与えられた衣服は小袖に股引(ももひき)と決まっているし、長槍とまではいかなくとも小柄なりの獲物を護身用にとどこかしらに必ずと言ってよいほど隠し持っているものである。 番人は佐吉の周囲をぐるりと回って確かめた。 佐吉は薄汚れてはいるが確かに小袖を身に着けていた。 しかし極端な薄着。 獲物を隠し持っている様子はなく、しかも金隠しは小者が身に着ける股引ではなく、ふんどしの下は萱小切りで脛を傷めないための擦り切れた脚絆のみ身に着け、替わりがないのか擦り切れ踵の部分が失せた草鞋をつっかけ、しかも腰に巻いているものは見た目にも端女のものであろう着古しの腰巻らしき文様の入った まるでぼろ雑巾のような切れ端を巻いている。 破れ蓑傘の下から垣間見える風体は汗の滲んだ総髪を片わなでまとめ辛うじて風体を保ってはいるが、食い詰め者というよりまるで乞食だった。「ふん、薄汚いのも道理、阿井もんめが。 もうよい、さっさと行け」尼子家の家風なのだろう、番頭ではなく立ち番の小者があからさまに佐吉を蔑視し決めつけ、行き先が下薬研と知ると更に不快な顔をし、通行料だけ払わせるとよく調べもせず追い払った。 出雲国はその名が示す通り元々は出雲大社があたり一帯を治めていた。 しかし、出雲平野を一歩出ると沼地と急峻な山々が広がるばかりの荒れ果てた地。 治めようにも皇族のはしくれ役人では粗野すぎて目が行き届かない。 そこに目を付けた出雲源氏、富田氏によって隣国 伯耆との境、富田川流域の月山に急ぎ居城(山城)を構え支配権を確立した。 だが、当時はただ海運の利便性に加え、中海よりほど近い場所に要害になりうる剣が峰があり、守に都合がよいという理由だけで防護柵を作って支配者を名乗った。 その程度のものであった。 近江の国尼子領の京極氏は南朝に味方したことから後醍醐天皇ともども奈良の都を追われ、後醍醐天皇はとうとう隠岐に島流しとなった。 これに付き従って出雲に入りった京極氏は、庇護してくれた富田氏に付き従ったが、やがてこれを追い払い富田城の城主となる。 が、その家来であった尼子は出雲の神話が「八岐大蛇」であることに目をつける。 領地を巡回中、土着民が川から砂鉄を採り、炉で製錬したたらを作っていた。 火が燃え盛り、ドロドロに溶けた鉄が吐き出される様を見てこれだと思った。 当時の武器といえば青銅製、それが鉄となると優位性は格段に違う。 モンゴルに端を発した中原の覇者がギリシャ・ローマを苦しめた。 それを知ってか尼子は、たたらの技を持つ民を囲い込んだ。 尼子氏はわざと僻地をもらい受け、そこで私財を投げ打ち、たたら製鉄を始めた。 こうして得た莫大な財力によって尼子は、京極を追い払い富田200万石の城主となった。 末は都に打って出るべく蓄財に勤めた。 これまでの戦国武将と異なり尼子は、米から租税を得るのではなく、戦国の世に不可欠なたたらを売ったお金で力をつけていったのだ。 尼子は船通山こそが鉄を墳出する山とみて、赤土(真砂土)の地を守るべく、主に斐伊川に沿って夜陰の紛れ馬回りをし始めた。 佐吉はもとはといえば尼子家の家来で、名を新宮三郎太、元服してのちは又兵衛と名乗った。 尼子経久が美作の山中を巡回中、何を思ったか又兵衛を呼び寄せ間者を命じた。 間者となるには敵を欺くため土着民になり切らなければならない。 主の意に従って嫁を諦め浪々の身、つまり戦があれば足軽となって敵将のもとに駆け付け録を得る身になり下がり、そこで得た情報を密かに尼子に送り続けなければならなかった。 最初はよかった。 尼子方の密偵が良い返事を届けてくれたからだ。 しかし年月が経るとそれも疎遠になった。 一方月山城の眼下、通常で言えば城下町と呼ぶべきところが毎年のごとく上流から運ばれてきた流砂によって右左に入れ替わり始める。 それもそのはずで、立木のすべてを燃やし製錬行わなければ良質のたたらは得られない。 土地は丸裸となっていたからだ。 水深は当然浅くなり、千石舟も行き交えなくなった。 尼子方は元々の財産源である富田の川を使っての交易に思いが及ばず、逆に見通しがきくようになり、敵を見つけやすいと喜んだ。 これが百姓衆を苦しめることとなる。 田に流砂が流れ込み、米が育たなくなるし、せっかく作った田に水を引く水路も、土砂が積もり使えなくなるからだ。 年貢米によって家禄を持ちこたえていた新宮家は主が行方知れずとなったことから実績がない以上録を申し出ようもなく、たちまち立ち行かなくなった。 それが城主経久の狙いだった。 又兵衛の妻静香は新宮家断絶を防ぐべく、経久の寵愛を受け新宮家の存続を計ることになる。「さすがは御館様じゃぁ、周辺諸国と違い見事なまでに切り開かれておるわ」美作から密かに国境を越え、富田の領地に入るとそれまでと打って変わって目の前が明るくなった。 見渡す限り森と呼べる木立がまずない、大木がないのだ。「なあに、峠とはいえこの程度、鍛えぬいたこの足なら小半時、いや、もっと早くに辿り着くやもしれぬ」探ってみたい大事な用すら忘れ佐吉こと又兵衛は、静香に会いたい一心で先を急いだ。 下薬研は布部の関所が設けられ、中山道が街道に昇格するほんの少し前まで、薬草を育てて売り歩き農業の足らずまいを稼ぐ貧疎な百姓家の集まりだった。 が、生活道が街道となった途端、食うに困った百姓家の女房・女子は飢えをしのぐため当然のごとく客間を間に合わせで作り旅人を上がらせ慰めることに精を出すようになっていった。 村全体が旅籠ならぬ隠れ里・淫売家となっていった。>

![[ヌーディスト動画] Nude Beach Voyeur ヌードビーチ盗撮 2 HDbb1402の画像](https://cdn.elog-ch.net/img_article/site/527/2026/01/28/09/soWh8mrntm17695697315308_thumbnail250.jpg)